こんにちは。

最近、私は写真とラフ図面を見ながら、CADでリフォームの図面おこしをしています。

そこで扉の部分に、「はて?」、となりました。

実際、扉の周りってどうなっている?

ちゃんと見たことないよなー。

これは現場に行ってみるしかない。

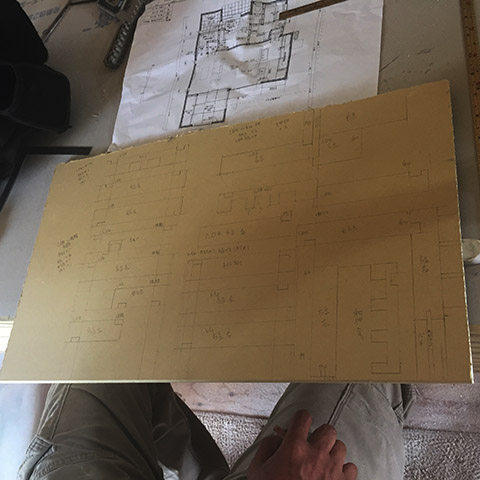

ちょうどD様邸では内装工事に入り、大工さんが図面を見ながら何か書いていました。

何をしているのでしょうか?

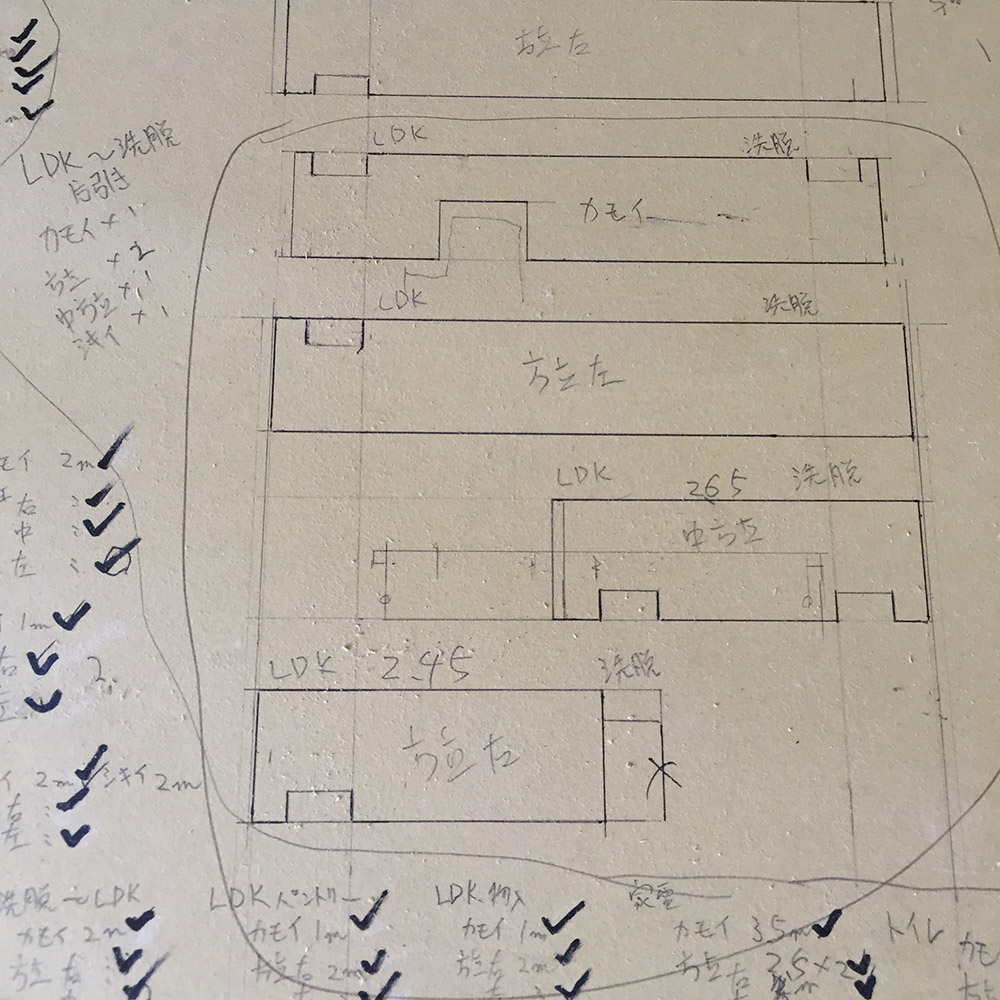

すると見せてくれたのが

開口部回り(敷居や鴨居など)を書きだしているのだとか。

すごい!

作業場に行って、集中して作業しやすいようにしているのだそうです。

この部分はすべて片引き扉用なんだとか。

こんなにたくさんのパーツがいるのですね。

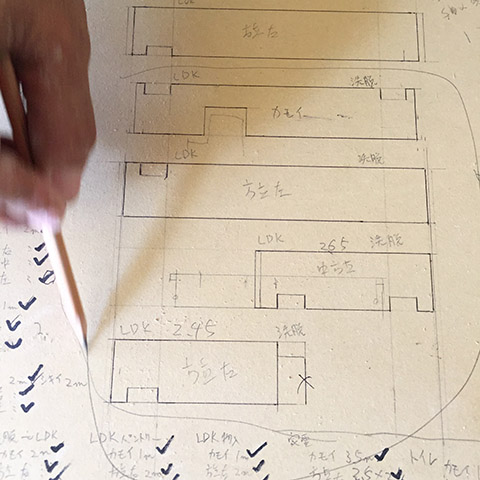

数日後、現場に行くと

おっっ、完成して色も塗られています。

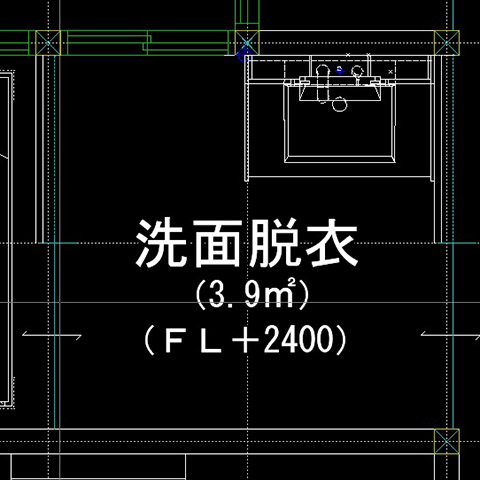

これは引き違い扉用の鴨居。

溝が複数あります。

溝の割り付けを、どんなふうに割り出しているか、大工さんが説明してくれました。

ちなみに大工さんは尺寸法を今も使っています。

割り付けには、ある一定の決まりがあるのですが、

部分によってそれぞれアレンジしていくのだそうです。

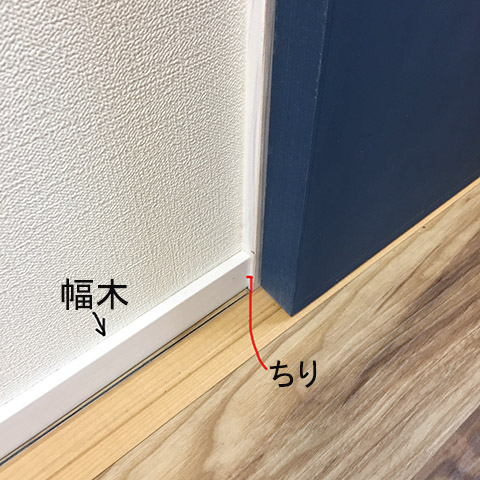

また、枠の「ちり」についても教わりました。

「ちり」とは、垂直な二つの面のわずかなズレの部分やそのズレ幅を指します。

壁仕上面と額縁、ドア枠などの造作材の壁からの出幅寸法のこと。

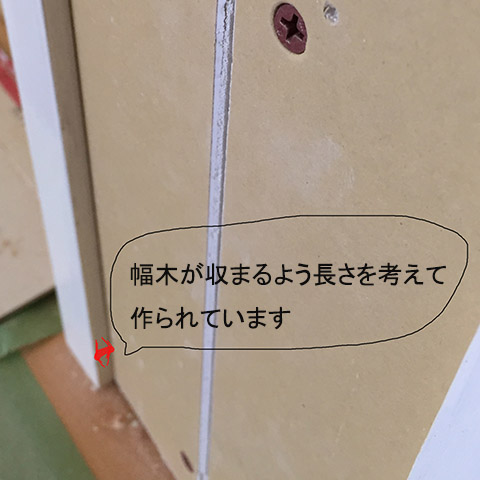

例えば床に接する部分の壁に幅木と言うものを取り付けますが、

それをちゃんと見越して枠も作られています。

完成したのがこちら

この場合、幅木が枠から出でしまうと扉が開きませんよね。

だからそのための「ちり」

細部まで考えられて作られていることに改めて感心しました。

当たり前であると思っていることにも、いろんな人の工夫で生まれてきているのですね!